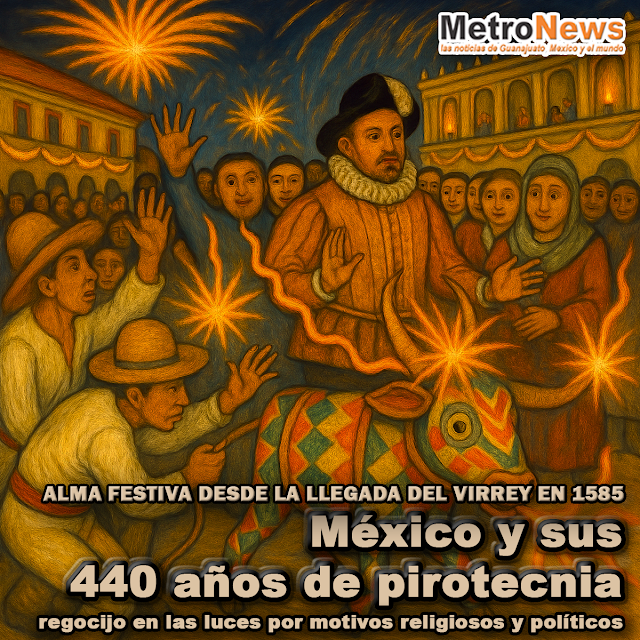

México y sus 440 años de luz y pólvora: pirotecnia, como alma festiva de México desde llegada del virrey en 1585

Edición: Eugenio Amézquita Velasco

- Desde 1585, México ha encendido el cielo con pólvora en celebraciones religiosas, civiles y patrióticas: 440 años de tradición luminosa.

- La llegada del virrey Villamanrique marcó el inicio de los fuegos de artificio en Nueva España, inaugurando los icónicos toritos de fuego.

- En el siglo XVII, luminarias, cohetes y artillería simbolizaban devoción, regocijo político y fidelidad al monarca en todo el país.

- Beatificaciones, pestes, fundaciones religiosas y nacimientos reales se celebraban con luces que convertían ciudades en cielos estrellados.

- La pirotecnia mexicana trascendió el espectáculo: fue instrumento de cohesión social, fe compartida y narrativa visual del poder.

“Hacer demostraciones de regocijo con fuegos”, “Se ordena gastar lo de costumbre en pólvora” o “Esta ciudad hizo las manifestaciones de alegría que le fue posible con disparos de cámaras, salvas de artillería, luminarias, cohetes y ruedas de fuego”, se volvieron lugares comunes en los preparativos y en los reportes oficiales de cada fiesta religiosa, política o mundana ocurrida en la Nueva España, fuegos con los que quedó testimonio de que los vasallos eran fieles al monarca, al mismo tiempo que daban fe de su culto divino.

Para aquellos que creen que la pirotecnia inició en México, por motivos religiosos hace casi cuatro siglo es y medio, están equivocados.

Fue cumplido cabalmente el precepto que mandaba santificar las fiestas, lo que sucedió solemnemente, entre humos, olor a cera y a pólvora, vistas de ensueño y grandes truenos. Se volvieron inevitables los fuegos en las fiestas que requerían la asistencia de todos los sectores sociales (principales autoridades civiles y eclesiásticas: Ciudad, tribunales, audiencia y virrey, distintas “religiones o institutos”, la universidad, los gremios, o los indios de las parcialidades) desde sus vísperas, en su día y, en su caso, en su octavario, y en las que se señaló siempre que los artificios, fueron “grandes”, “buenos”, “vistosos”, “lucidos”, “magníficos” o “costosos”.

Para los que piensan, con mirada "jacobina" de que los "culpables" de la llegada de la pirotecnia a México fueron los religiosos o el clero, para alentar e iluminar las fiestas y devociones religiosas, están totalmente equivocados. En base a los datos de la historiadora María del Carmen Vázquez Mantecón, investigadora del IIH de la UNAM.

Cuando los jesuitas celebraron públicamente y con mucha gala, durante ocho días del mes de noviembre de 1578 la llegada de varias reliquias de santos enviadas por el papa Gregorio XIII, sólo hubo, en cuanto a fuegos se refiere, luminarias para la noche de la víspera (y mucha cera ardiendo en los altares en los demás días) que, junto con el concurso de la gente, según lo escrito por un entusiasmado cronista, “fueron cosa de admiración”.(1)

Sería, sin embargo, fue hasta el año de 1585, cuando se registrara la primera solemnidad en la que fueron empleadas luces de pólvora, con objeto del recibimiento del virrey Marqués de Villamanrique.

El Cabildo ordenó en esa ocasión, que se pusieran luminarias de ocote por toda la Plaza Mayor, las puertas de las casas reales y la azotea del Ayuntamiento, si bien, lo más asombroso e interesante, fue que —y esto sí era una novedad— para regocijo de los habitantes de la ciudad de México, fueron ofrecidos doce novillos de carne y hueso. Sus astas, unidas a otras postizas que embarraron con alquitrán y entretejieron con cohetes, estallaron acompañando su carrera, inaugurando no sólo los juegos de artificio, sino también la perdurable y gustada tradición mexicana de los toritos de fuego.(2)

Un año después, ya no se detuvo la costumbre de utilizar fuegos de artificio en las fiestas públicas, especialmente en la dedicada a San Hipólito y al homenaje del real pendón. Para el Cabildo de 1586, no había “demostración de regocijo más acomodada” que de arcabucería, artillería, cohetes y otros tipos de pólvora.(3)

El siglo XVII se inició con abundantes luces y fuegos para sus fiestas monárquicas, civiles y religiosas, además de las miles de luminarias de ventanas y azoteas y de las hogueras en las calles. El ingenio, primor y sutileza de los oficios, entre los que no faltó el de cohetero, quedó inmortalizado desde el poema que, hacia 1602, escribiera sobre la ciudad de México Bernardo de Balbuena.(4)

En la celebración de la capital en septiembre de 1605 por el nacimiento del príncipe Felipe, las “muchas invenciones de pólvora y fuego”, cuajaron la ciudad con tantas luces, que según fray Juan de Torquemada, “mirada de fuera parecía un cielo muy estrellado”.(5)

Para el mismo homenaje, la ciudad de Mérida previno en 1608 “todas las fiestas y regocijos posibles para manifestar su contento”, subrayando el cronista del suceso, el estallido de “los más posibles” fuegos de artificio.(6)

Entre las fiestas monárquicas cuyas luces duraron más días y se distinguieron por su espectacularidad, deben señalarse hacia el fin de esa centuria, las del matrimonio de Mariana de Neoburgo con Carlos II (en la capital se pusieron tablados con linternas para que el público pudiera verlas, en un festejo que en tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de abril de 1691). En cuanto a asuntos religiosos, hubo luminarias, cohetes y fuegos de artificio en la dedicación del templo de la Profesa el 30 y el 31 de julio de 1610, fiesta que se sumó en esa ocasión a la de la beatificación de Ignacio de Loyola (7) y en la festividad a San Gregorio Taumaturgo y a San Nicolás Tolentino ese año y los siguientes.

Destacaron en ese sentido, los dedicados a festejar las beatificaciones (en 1614 y en 1620 respectivamente) de Teresa de Jesús y de Francisco Javier y luego las canonizaciones de ellos dos en 1622, incluida ese año la de San Ignacio de Loyola —que presentó, entre otros fuegos, novedosas luminarias con varias figuras de globos, pirámides o estrellas y otras armadas con pez y alquitrán. Además, los hubo cada 3 de diciembre en la fiesta de San Francisco Javier, que se consideraba “de ciudad”, por ser él uno de sus patronos menores. Igualmente, en la solemnidad (con sus vísperas) para el mexicano “San” Felipe de Jesús, que empezaron desde 1629 con motivo de la publicación de la bula apostólica que anunció su beatificación.(8)

Acompañaron, del mismo modo, a la Virgen de los Remedios cuando era traída a la capital para que mitigara pestes y desastres; a la “fiesta continua del Santísimo Sacramento” que se exponía en catedral y en varias iglesias; a la Virgen de la Limpia Concepción cuando se dio a conocer la bula que declaró ese “misterio” dogma de fe en septiembre de 1662, y en su fiesta anual cada 8 de diciembre; a la dedicación de varias iglesias como la de la Concepción, Jesús Nazareno, San Bernardo, San Agustín (en esta última los fuegos de la primera noche costaron 400 pesos) y a la colocación en 1695 de la primera piedra para la iglesia nueva del Santuario de la Virgen de Guadalupe.(9)

Tampoco habían faltado en la celebración al Santísimo Sacramento en el día de Corpus y en su octava;(10) en la beatificación de “Santa” Rosa en 1671 (en la que los fuegos fueron descritos como “extremados”, siendo un lego de Santo Domingo que estuvo en Roma el que los fabricó);(11) en la de la canonización de San Francisco de Borja en 1672; en la de la beatificación del “santo rey” don Fernando en 1673; en la de la beatificación de “San” Francisco Solano y otros doce santos mártires franciscanos en 1677, o, entre otras, en la de la canonización de San Juan Sahagún en 1696.(12)

Desde la primera década del siglo XVII en la Nueva España, se extendió el culto a Santa Bárbara, patrona en la Metrópoli de los artilleros y los artificieros. Acá fue invocada para la protección contra los truenos, la borrasca y la muerte prematura,(13) tal como lo hicieron los soldados españoles que vinieron a la conquista y al poblamiento, que, agregaban a la lista a los incendios.(14)

En la devoción popular novohispana, era común la plegaria “Santa Bárbara doncella líbranos de una centella”,(15) mientras en la ciudad de Guadalajara, San Clemente fue escogido como el abogado y protector contra las tempestades y los rayos.(16)

Sin embargo, algunos miembros de su Ayuntamiento hacia 1639, pensaban que por la poca devoción y veneración que se le tenía, Dios Nuestro Señor “se había servido enviar muchas desgracias de muertes con rayos”. Por lo mismo, decidieron promover su fiesta cada 23 de noviembre (y apoyarla con cincuenta pesos con la intención de que no faltaran luminarias, fuegos y muestras de regocijo) para que fuera intercesor con su divina majestad, a la que rogaban aplacara su ira y suplicaban tuviera misericordia “de esta ciudad y reino”.(17)

Otras solemnidades dedicadas a las autoridades y a las corporaciones civiles y eclesiásticas, invariablemente contaron con luminarias, si bien no siempre tuvieron artificios de fuego.(18)

Cuando sí los hubo, se echó la casa por la ventana. La Universidad de Mérida festejó su fundación en noviembre de 1624, utilizando para sus propias luminarias mil cargas de leña que llegaron desde los pueblos comarcanos, y en cuanto a los fuegos, que fueron proveídos por el Ayuntamiento (fogueras, cohetes, barrepies y cámaras) “entretuvieron y alegraron juntamente a la ciudad”.(19)

Con respecto al agasajo de virreyes en la ciudad de México, los fuegos sobresalieron, por ejemplo, cuando se dio a conocer la noticia de que “su excelencia” Luis de Velasco ocuparía de nuevo el cargo de virrey en 1607,(20) o cuando fueron ofrecidos al Marqués de Villena en 1640 por su entrada, descritos ya en su época como “excelentes”.(21)

Ocurrieron también en el bautizo de un hijo del virrey Tomás Antonio de la Cerda conde de Paredes y marqués de la Laguna en julio de 1683, donde para deleite de “un gran concurso”, se quemaron en la noche frente al palacio “doce invenciones de fuego grandes”.(22)

Corporaciones importantes como el Tribunal de la Santa Inquisición, abastecieron sus propios fuegos, como la que en ese siglo celebraba todos los años el 17 de septiembre a su patrono Pedro Arbués (entonces beato, antes famoso inquisidor aragonés) para quien en el año de 1667, fueron invitados varios “maestros coheteros” que presentaron sus posturas.(23)

Más modestos pero no menos solemnes, fueron los de la profesión de la monja María Francisca en el convento de las capuchinas en agosto de ese mismo año, donde la víspera, hubo “grandes fuegos hasta las nueve de la noche” ofrecidos por el oidor Juan Sáenz, padre de la susodicha.(24)

Otra fiesta famosa era la del gremio de los plateros a su patrono y abogado San Eligio o San Eloy, celebrada cada 25 de junio, quedando registrada especialmente la del año de 1697 en el diario de viaje de G. F. Gemelli Careri por su gala.

Llamó la atención de este extranjero, que si bien ese mismo día era el cumpleaños de la virreina, no hubo ningún tipo de festejo para ella, suponiendo este trotamundos, que se debía a la prudencia del señor virrey (José Sarmiento de Valladares, conde de Moctezuma) que siendo de Galicia “no quería gastar sus haberes en esas vanidades”.(25) (Fin de la primera Parte)

Referencias

1 Carta del Padre Pedro de Morales de la Compañía de Jesús. Para el muy reverendo padre Everardo Mercuriano, General de la misma Compañía, con licencia en México por Antonio Ricardo, año de 1579, edición, introducción y notas de Beatriz Mariscal Hay, México, El Colegio de México, 2000, p. 22 y 106.

2 Archivo Histórico del Distrito Federal Carlos de Sigüenza y Góngora [en adelante AHDF], Actas de Cabildo, 348a., 9 de noviembre de 1585. Este asunto, por su importancia para esta historia, será tema especial de otro apartado.

3 Ibidem, 11 de agosto de 1586. Por otro lado, aunque no se trata propiamente de un contexto festivo, se ha afirmado que en la temprana escenificación de El Juicio Final de fray Andrés de Olmos en Tlatelolco, fue empleada la pólvora en las ocasiones en las que aparecían el Anticristo o los demonios, con base en el supuesto texto en náhuatl traducido al inglés por el canadiense John Hubert Cornyn. Véase al respecto el escrito de Roberto Sánchez Sánchez, “El uso de la pólvora en el ejemplo llamado Juicio Final (1533) de fray Andrés de Olmos”, La pirotecnia en Tultepec, México, Ayuntamiento Constitucional de Tultepec, 2000, p. 26. Otros autores, sin embargo, señalan que hay muchas dudas con respecto a que ese texto sea el original de Olmos, hipótesis con la que coincido. Véase, por ejemplo, Georges Baudot, Utopía e Historia en México, Madrid, Espasa-Calpe, 1983, p. 142. Esto encontraría apoyo en la Séptima Relación de las Diferentes Historias Originales de Chimalpan, edición de Josefina García Quintana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 241, quien mencionó una escenificación en Tlatelolco en 1533, sobre cómo terminaría el mundo, sin aludir en ningún momento a la pólvora, pero sí a la admiración y asombro de los mexica. También en lo dicho por Bartolomé de las Casas en Apologética Historia Sumaria, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1967, t. I, p. 334, donde relata que hubo otras representaciones del Universal Juicio posteriores a esa (como el representado en la capilla de San José de los Naturales en México ante el arzobispo Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza en una ceremonia

en la que participaron ochocientos actores indígenas), de las que tampoco nombra uso de pólvora o empleo de fuego.

4 Bernardo de Balbuena, La Grandeza Mexicana, México, Porrúa, 1985, p. 82 [poema publicado por primera vez en 1604]: “¿Pues quien dirá del humo los dislates, que envueltos suben en estruendo y brasas, sobre el ligero viento y sus embates?

5 Juan de Torquemada, Monarquía Indiana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1976, v. III, p. 358 y AHDF, Actas de Cabildo, 9 de septiembre de 1605.

6 Diego López Cogolludo, op. cit., p. 459-461. En Mérida ocurrió en el año de 1608. 7 Andrés Pérez de Rivas, Crónica e Historia Religiosa de la Provincia de la Compañía de Jesús de México en Nueva España, México, Imprenta del Sagrado Corazón de Jesús, 1896, t. I, Libro segundo, capítulo Iv, p. 242-254.

8 AHDF, 359a., 26 y 30 de septiembre y 27 de octubre de 1614, 29 de febrero de 1616, noviembre y diciembre de 1618, enero de 1619; 362a., 4, 11 y 16 de noviembre de 1620; 363a., 6 de septiembre, 3 de octubre y 8 de noviembre de 1622; “Relación de las fiestas que se hicieron en esta ciudad de México en la canonización del glorioso S. Ignacio y S, Francisco Javier en 26 de noviembre de 1622 y por todo su octavario” [26 de noviembre a 5 de diciembre], en Julio Alonso Asenjo, “No se podía hacer más”. Relaciones de las fiestas por la canonización de Ignacio de Lo-yola y Francisco Javier en México (1622) y Puebla (1623), texto crítico, paleografía y anotaciones de Julio Alonso Asenjo, en Teatresco, Revista de Antiguo Teatro Escolar Hispánico, n. 2, 2007, http://parnaseo.uv.es/. Véase, asimismo, Baltasar de Medina, Vida de San Felipe de Jesús, México, Jus, 2005, p. 144 [primera edición: 1683]. De acuerdo con el Cabildo en su sesión del 12 de enero de 1629, se dedicó el 5 de febrero, fecha en la que se conmemorará en lo sucesivo. Según Baltasar de Medina, ese día, México mostró su hidalguía, sin perdonar la corte, gasto alguno en altares, procesión, máscara de regocijo e invenciones de fuego.

9 Respectivamente en 1655, 1688, 1690, 1692 y 1695.

10 AHDF, Fiestas Religiosas 1694-1867, v. 1066, exp. 1. Es interesante constatar que entre 1694 y 1728, no varió presentar para el Corpus “siete artificios”, cuatro el primer día y tres en el octavario. En ese mismo expediente y para estas últimas fechas, quedan registrados asimismo los nombres de los “maestros coheteros” que los fabricaron y el monto (46 pesos los primeros seis años y 45 el resto) que cobraron por ello.

11 Antonio de Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), 3 t., México, Porrúa, 1946, t. I, p. 95.

12 Gregorio M. De Guijo, Diario, 1648-1664, 2 t., México, Porrúa, 1952, t. I, p. 206-207, 214-215, 243-244; t. II, p. 9, 36-37, 110-111, 179-1780; y Robles, op. cit., t. I, p. 112, 131 y 220; t. II, 168-169, 204-205, 223-224, 277, 278, 279-80, 313 y 314; t. III, p. 14 y 38.

13 Pierre Ragon, “Los santos patronos de las ciudades del México central (siglos XVI y XVII)”, Historia Mexicana, v. lII, n. 2, octubre-diciembre de 2002, p. 370, 378 y 386.

14 Herón Pérez Martínez, “Un texto iconográfico novohispano: las fachadas de la catedral de Valladolid”, en La catedral de Morelia, edición de Nelly Sigaut, Zamora, El Colegio de Michoacán/Gobierno del Estado de Michoacán, 1991, p. 98-99. Este autor señala, además, otros patrocinios de la santa, como la invocación que hacían de ella los mineros, o los estudiantes, o para las tormentas.

15 También el refrán de origen hispano: “Nomás cuando relampaguea se acuerdan de Santa Bárbara”. Ibidem.

16 20 de noviembre de 1636, Actas de Cabildos de la Ciudad de Guadalajara, edición de Juan López, Ayuntamiento de Guadalajara, 1984, v. 2, p. 7.

17 30 de abril de 1639, Actas de Cabildos de la Ciudad de Guadalajara, Juan López (edición), Ayuntamiento de Guadalajara, 1984, v. 2, p. 23-24. Guillermo Prieto, por su parte, al contar sobre las costumbres mexicanas de la Semana Santa al mediar el siglo XIX, sostuvo que el Domingo de Ramos, en los atrios de los templos, se veían bosques de palmas, que una vez benditas, “poseían la virtud de preservar del rayo”.

18 En muchas ocasiones, las luminarias fueron una obligación (bajo pena) para la gente de la capital, que debía ponerlas en sus casas para “demostración de contentamiento”.

19 Relación de los actos y fiestas de fundación de la Universidad de Mérida Yucatán en 1624, en Rafael Patrón Sarti, La Universidad de Mérida Yucatán. Relación de los actos y fiestas de fundación en 1624, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2013, p. 144.

20 AHDF, Actas de Cabildo, 356a., junio de 1607.

21 AHDF, 369a., 30 de junio de 1640.

22 Antonio de Robles, op. cit., t. II, p. 50.

23 Archivo General de la Nación [en adelante AGN], Inquisición, v. 608, exp. 5 y Francisco de Solano, Las voces de la ciudad. México a través de sus impresos, 1539-1821, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994, p. 185.

24 Ibidem, p. 229.

25 Giovanni Francesco Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, Universidad Nacional Autónoma de México, 1976, t. II, p. 116-117.

Tomado de:

Cohetes de regocijo

Una interpretación de la fiesta mexicana

María del Carmen Vázquez Mantecón

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Investigaciones Históricas

2017

264 páginas

(Serie Historia General, 35)

ISBN 978-607-02-9484-6

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cohetes/682.html